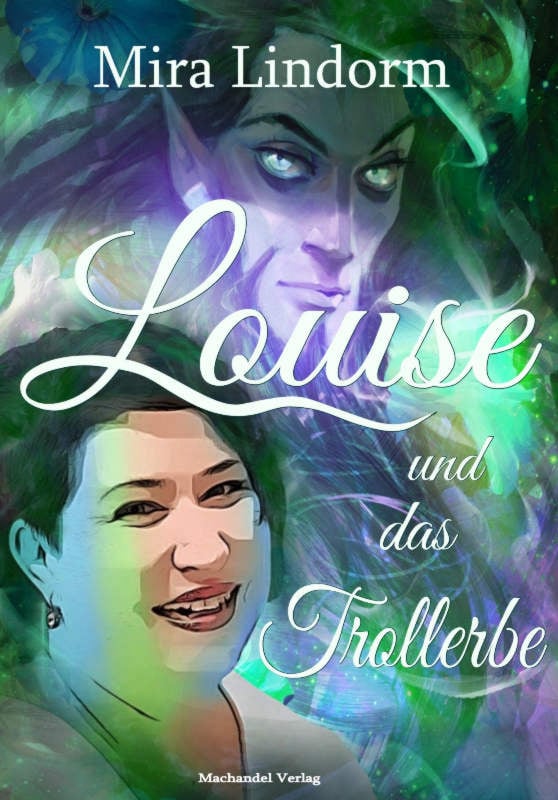

Leseprobe aus "Louise und dass Trollerbe"

Kapitel 1

Am Morgen des 25. Septembers um zwanzig nach zehn fiel die Münchnerin Louise Hellpichler hinter ihrem Stand auf dem Viktualienmarkt in Ohnmacht.

Nun fällt eine gestandene Münchner Marktfrau normalerweise nicht einfach in Ohnmacht, auch wenn unmittelbar vor ihr ein zweieinhalb Meter großer und anderthalb Meter breiter Fremder auftaucht. Auch dann nicht, wenn der Fremde lange Eckzähne, spitze Ohren, giftgrüne Haut und rot glühende Schlitzaugen hat. Selbst die Tatsache, dass besagter Fremder splitterfasernackt war und wahrhaft beeindruckende Geschlechtsteile aufwies, hätte Louise höchstens ein Augenzwinkern lang in Verlegenheit gebracht.

Was Louise umwarf, war das Blut. Der Fremde blutete wie ein angestochenes Schwein. Dunkelgrünes Blut spritzte und blubberte aus seiner Kehle und breitete sich zähschleimig aus, quer über ihren guten Allgäuer Höhlenkäse. Louise sackte mit einem leisen Seufzer nach hinten, schlug gegen die aufgestapelten Leergutkisten und rutschte langsam zu Boden. Der grüne Fremde stand leicht schwankend da und glotzte auf die Auslagen, die sich unter seinem Blut schwarz verfärbten und zu einer undefinierbaren, Blasen bildenden Masse zerliefen. Dann begann auch der Stand zu zerlaufen. Der Tisch erhielt den Gnadenstoß, als der Fremde mit einem gurgelnden Grunzen vornüber fiel und krachend mit dem Oberkörper vor der Waage aufschlug. Gott sei Dank besaß Herr Unterhuber vom Nachbarstand Geistesgegenwart genug, um Louise aus der Gefahrenzone zu ziehen. Was nicht so einfach war, denn Louise brachte bei ihren 1,69 Metern Körpergröße immerhin ganze neunundneunzig Kilo auf die Waage. Natürlich nur mit Kleidung und Schuhen, wie sie immer betonte.

Das Blut des Fremden breitete sich in einer großen Lache weiter aus und zerfraß alles, womit es in Berührung kam, inklusive der Pflastersteine. Der Fremde zuckte noch einmal, umklammerte mit seinen Pranken die zerkrümelnden Reste der Tischbretter, aus seinen Zehen zuckten bemerkenswert lange Krallen und krümmten sich im Todeskampf zusammen. Dann erschlaffte sein Körper und begann, sich ebenfalls aufzulösen.

Als die Polizei endlich eintraf, war von dem Fremden nur noch eine rauchende schwarze Pfütze zwischen zerlaufenen Käseresten, zerbröselten Brettern und wachsweichen Pflastersteinen übrig.

Louise, deren gesundes Naturell sich schnell gegen die Ohnmacht durchgesetzt hatte, stand breitbeinig vor der Bescherung, warf die Hände gen Himmel und lamentierte in den höchsten Tönen.

Die beiden glattgebügelten Uniformierten drängten sich durch die glotzende Menge, starrten wie gebannt auf die erstaunlich freie Stelle, wo vor kurzer Zeit noch Louises Käsestand seinen Platz hatte und begriffen zunächst einmal gar nichts.

„Was soll das? Ich denke, hier ist jemand umgebracht worden?“, wunderte sich der Größere von den beiden.

„Umgebracht?“ Jetzt geriet Louise richtig in Fahrt. „Das kann man wohl sagen. Direkt vor meiner Nase ist er verblutet, eine Riesensauerei hat das gemacht, und meinen ganzen Stand hat er mir dabei zerlegt.“

„Ah ja.“ Der Polizist holte ein Notizbuch und einen Stift hervor und begann zu schreiben. „Also Sie sind …?“

„Louise Hellpichler.“

„Und hier ist Ihr Stand gewesen?“

„Jawohl, genau hier.“

„Und wo, bitte schön, ist dieser angeblich zerstörte Stand jetzt?“

Louises Unterlippe zitterte. „Sie stehen davor.“ Sie deutete auf die ominöse schwarze Flüssigkeit. „Genau hier war er, noch vor zehn Minuten.“

„Also bitte“, sagte der Polizist und wurde ärgerlich, „Sie reden mit einer Amtsperson, da sind schlechte Scherze unangebracht.“ Er trat einen weiteren Schritt vor, direkt in die Ausläufer der schwarzen Pfütze. „Ihre Papiere bitte, Frau Hellpichler.“

Louise ließ ihren Blick nach unten wandern, wo von den Schuhsohlen des Beamten bereits Dampf aufstieg. „Um Himmels willen, gehen Sie zurück, sonst lösen Sie sich womöglich auch noch auf!“

Mit Verärgerung im Blick kam der Polizist einen weiteren Schritt näher und stand damit endgültig mit beiden Schuhen in der schwarzen Pfütze. Die Schuhsohlen rauchten noch stärker. „Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Frau Hellpichler? Niemand löst sich hier auf. Kein fremder Mann, kein Stand und ich schon gar nicht.“

„Aber … aber …“ Louise deutete panisch nach unten.

„Kein Aber“, schnarrte der Polizist, „ich will Ihre Papiere sehen, und hören Sie endlich auf mit diesem Märchen, sonst nehme ich Sie mit aufs Revier zum Alkoholtest.“

Dem zweiten Polizisten war mittlerweile aufgefallen, dass etwas ganz entschieden nicht stimmte. Er wurde blass um die Nase, hob den einen Arm und öffnete den Mund, als ob er seinen Kollegen rufen wollte. Da sprang der erste Polizist auch schon von einem Fuß auf den anderen. „Himmelkruzitürkensakra, das brennt, das damische!“, fluchte er.

Der Kollege griff ein, machte einen resoluten Schritt in die schwarze Pfütze, packte den ersten Polizisten am Kragen und zog ihn zurück. Der jaulte mittlerweile vor Schmerzen. Mit geübtem Griff legte sein Kollege ihn flach auf den Boden und riss ihm die Überreste der Schuhe und Socken von den Füßen. Nach einem prüfenden Blick auf den Boden ließ er seinen eigenen Schuh gleich folgen. „Wasser! Wir brauchen sofort Wasser!“, brüllte er.

Einer der umstehenden Zuschauer kramte eine Flasche aus seinem Rucksack. Der Polizist goss seinem Kollegen das Wasser schwungvoll über die Füße. Das Jaulen wurde leiser, verstummte aber nicht ganz und wurde zu einem leisen Jammern. Der Beamte griff nach seinem Handy und rief Verstärkung.

Louise hielt vor ihrer Wohnungstür inne. Lauschte. Kein Laut. Gut, dann war Rüdiger nicht in ihrer Wohnung. Der hätte ihr jetzt gerade noch gefehlt. Von Männern hatte sie für heute die Nase gestrichen voll. Erst der Kerl, der ihren Stand zerlegt hatte, dann die Polizei mit ihren tausend Fragen, und keiner hatte sie ernst genommen. Wie eine Verbrecherin war sie behandelt worden, wie eine Terroristin! Als ob sie ihren Stand mit Absicht eigenhändig in schwarze Plörre verwandelt hätte, nur um der Polizei die Schuhe verätzen zu können. Voller Wut betrat sie ihre Wohnung, feuerte die Tasche in eine Ecke, holte sich aus dem Kühlschrank eins von Rüdigers Bieren und ließ sich aufs Sofa sacken. Den rechten Schuh kickte sie hinter den Sessel, den linken trat sie vor den Fernseher. Louise legte den Kopf zurück und ließ das Bier in einem langen Zug in die Kehle rinnen. Wenigstens eines hatte sich nicht geändert: Das Münchner Bier schmeckte tadellos.

Was jetzt? Die Polizei erwartete immer noch Erklärungen, die sie nicht geben konnte, und ihr Broterwerb war fürs Erste gestrichen. Auf dem Rückweg vom Polizeipräsidium war sie noch einmal bei ihrem Stand vorbeigegangen. Rot-weißes Flatterband spannte sich weitläufig um die schwarze Brühe, und ein paar Spinner vom Katastrophenschutz in weißen Astronautenanzügen versuchten, das Zeug so gut wie möglich aufzulöffeln. Sie hatte nur harmlos gefragt, wann sie denn ihren Stand neu errichten könne, und der Lackaffe mit dem Handy und dem Laptop, der die anderen herumkommandierte und wichtig in der Gegend herumstand, hatte sie abgekanzelt wie den letzten Dreck. Das sei ja wohl eine Umweltsauerei ersten Ranges, was sie hier gemacht habe, und das würde noch teuer werden, sehr teuer, wenn das Umweltamt den Schaden erst einmal richtig begutachtet habe. Und überhaupt, was sie hier eigentlich zusammengepanscht habe? Louise hatte sich die Antwort gespart. Der Kerl hätte ihr genauso wenig geglaubt wie die Polizei. Scheiße. Louise nahm einen weiteren langen Zug aus der Bierflasche. Müde legte sie den Kopf zurück und schloss die Augen. Hinter ihrer Stirn pochte es. Das fehlte gerade noch. Wenn sie jetzt auch noch ihre Migräne bekam …

Louise bekam keine Migräne, sondern Besuch. Jemand klingelte Sturm an ihrer Haustür. Sie fuhr vom Sofa hoch und musste erst einmal den Blick klar bekommen. Verdammt, wer schellte um neun Uhr abends? Rüdiger konnte es nicht sein. Erstens hatte er einen Schlüssel und zweitens, wenn er hätte kommen wollen, wäre er schon viel eher aufgetaucht.

Wo zum Teufel waren ihre Schuhe? Auf die Schnelle fand sie nur einen. Sie entschied sich dagegen, ihn anzuziehen. Nur eines war noch lächerlicher, als barfuß an der Tür zu erscheinen: auf einem beschuhten und einem unbeschuhten Fuß herumzuhumpeln. Die Bierflasche landete auf dem Tisch, der einzelne Schuh daneben, Louise fuhr sich einmal durch das Haar, dann stand sie auch schon an der Tür und spähte durch den Spion. Nichts zu sehen. Wollte jemand sie für dumm verkaufen? Da klingelte es schon wieder. Es musste ein Kind sein. Verdammt, konnten die Eltern ihren Nachwuchs nicht zur normalen Zeit ins Bett befördern? Louise riss die Tür auf – und starrte fassungslos auf eine hutzelige kleine Gestalt im schwarzen Anzug. Das Ding – der Mann? – war nicht größer als ein Achtjähriger. Ganz offensichtlich war er allerdings deutlich älter. Sein Haar war schlohweiß, der Bart weiß und grau gesprenkelt, und über den buschigen Augenbrauen zerfurchten Falten die Stirn, gegen die der Appenzeller Gletscher eine samtweiche Eiskunstlaufbahn war. Nun gut, das hätte sich alles mit ein paar kleinen genetischen Abweichungen erklären lassen. Nicht jedoch die Tatsache, dass dieser kleine Mann so grasgrün war wie der Kerl, der ihren Stand zerlegt hatte, und ebenfalls spitze Ohren und rote Schlitzaugen hatte. Ach ja, und Krallen an seinen sieben Fingern. Sieben Finger, mit denen er eine sehr amtsmäßig aussehende Akte umklammerte.

Der kleine Kerl verbeugte sich höflich. „Angenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen. Darf ich eintreten, Frau Hellpichler?“, säuselte er mit Fistelstimme. „Oh, übrigens“, fuhr er ohne Atempause fort, „ich vergaß ganz, dass wir uns noch nicht kennen. Oder besser gesagt, Sie kennen mich nicht, was sehr verständlich ist, aber ein Lapsus, dem wir schnell abhelfen können. Ich bin Xanxus R. Groddner, Schadensbegrenzer und Sachverständiger für interdimensionale Zwischenfälle, von der All-Risk-Versicherung Groddner, Axus und Söhne, zu Ihren Diensten!“ Plaudernd trat er über Louises Türschwelle, bevor sie die Tür wieder schließen konnte.

„Halt, Moment mal“, protestierte sie, „ich will doch gar keine Versicherung!“

„Eine Versicherung abschließen können Sie zwar auch bei uns“, der Zwerg verzog seine dünnen Lippen zu einem spitzzähnigen Lächeln, „aber das ist nicht der Zweck meines heutigen Besuches. Ich bin, wie schon gesagt, Schadensbegrenzer und Sachverständiger für interdimensionale Zwischenfälle.“

„Ja ja.“ Louise seufzte. „Das hatten wir schon. Aber warum sind Sie hier? Was wollen Sie von mir?“

„Setzen wir uns doch irgendwo“, schlug der Kleine vor.

Louise nickte nur schwach und führte ihren Besucher in die Stube. Das Erste, was ihr auffiel, war der eben noch vermisste Schuh hinter dem Sessel. Das zweite stand einträchtig vereint mit der Bierflasche mitten auf dem Tisch. Na bravo. Was würde Herr Groddner jetzt wohl für einen Eindruck von ihr bekommen? Und sie hatte gedacht, der Tag könnte nicht schlimmer werden.

Herr Groddner setzte sich auf den Sessel, kerzengerade ganz vorn auf die Kante, schob behutsam Flasche und Schuh ein Stück zur Seite, ohne eine Miene zu verziehen, und breitete seine Akte vor sich aus. „Unser Versicherungsnehmer hat uns angezeigt, dass er am heutigen späten Nachmittag auf dem Viktualienmarkt der Menschenstadt München in der Dimension Erde einen Marktstand zerstört hat.“

„Ihr Versicherungsnehmer?“

„Der Troll Knxkrsch.“

„Wer ist das?“

„Sie haben ihn heute Nachmittag kennengelernt.“

„Der, der auf meinem Höhlenkäse verblutet ist?“

„Genau der.“

„Aber … der ist doch tot!“

„Vollkommen richtig.“

„Wie kann er dann eine Anzeige machen?“

Der kleine Mann hob erstaunt die Augenbrauen. „Als Geist natürlich, wie sonst?“

„Als Geist“, echote Louise schwach. Das fehlte gerade noch. Jetzt spukte auch noch ein Geist in ihrem Leben herum.

„Also“, hob der kleine Mann gewichtig wieder an, „unser Versicherungsnehmer hat uns angezeigt, dass er Ihren Stand zerstört und damit Ihren Lebensunterhalt nachhaltig beeinträchtigt hat. Nach den Statuten unserer Gesellschaft sind wir damit verpflichtet, für Ihre Entschädigung zu sorgen.“

Louise spitzte die Ohren. Geld! Das kam wie gerufen!

„Wahlweise haben Sie nach Paragraf 11119 Absatz 3a Satz 4 einen Anspruch auf Wiedergutmachung durch Arbeit – was in diesem Falle entfällt, da die Arbeitsstätte zerstört wurde und unser Versicherungsnehmer durch sein Ableben körperlich nicht in der Lage ist, Ihnen einen gleichwertigen Ersatz zu beschaffen. Oder nach Paragraf 11120 Absatz 1, Satz 1 bis 8 haben Sie Anspruch auf einen gleichwertigen Ausgleich aus dem Vermögen des Versicherten, das nach Paragraf 278 Absatz 1, Satz 1 bis 5 automatisch bis zum Ausgleich aller Verbindlichkeiten in die Verwaltung der All-Risk-Versicherung Groddner, Axus und Söhne übergegangen ist.“

„Verstehe ich das richtig?“ Louise war verdattert. „Die Versicherung begleicht den Schaden aus dem Erbe des Toten?“

„Natürlich. Woraus sonst?“

Merkwürdige Art von Versicherung. Aber solange Geld dabei heraussprang, konnte es ihr egal sein. Louise wartete.

„Trolle haben im Allgemeinen keine großen Vermögenswerte“, fuhr Herr Groddner fort. „Zu Ihrem Glück ist dieser Troll eine Ausnahme. Er hat kurz vor seinem Tod die Burg Morgenrot auf den Nordsängerwälder Klippen erobert – übrigens der Grund für sein Ableben, denn der Neffe und Erbe des vormaligen Besitzers war nicht damit einverstanden, dass Knxkrsch seinen Onkel zum Frühstück verspeiste. Aus Rache ließ er ihn umbringen. Da selbiger Neffe allerdings nicht imstande war, vor dem Tod des Trolls Knxkrsch die Burg zurückzuerobern, gehört sie jetzt zur Erbmasse und damit der All-Risk-Versicherung Groddner, Axus und Söhne.“

Louise runzelte die Stirn. „Bedeutet das das, was ich denke? Sie wollen mich irgendwie mit dieser Burg entschädigen? Nicht mit Geld?“

Herr Groddner seufzte. „Gold ist leider keines da, Trolle haben keine Verwendung dafür. Sie werden schon mit dem vorliebnehmen müssen, was wir zur Hand haben. Glauben Sie mir, verehrte Frau Hellpichler, auch mir wäre Gold deutlich lieber.“

Louises Gedanken rasten. „Und wenn Sie einfach die Burg verkaufen?“

„Verkaufen? Eine verfluchte Burg, in der der Geist ihres verspeisten ehemaligen Eigentümers herumspukt? In der ein Troll gehaust hat? Was glauben Sie, wie die Burg derzeit aussieht? Nicht einmal die Verwandtschaft des Vorbesitzers würde sie zurückkaufen.“

Louises Stimmung sank auf den Nullpunkt. Offenbar wollte man ihr einen Müllhaufen in Form einer Burgruine andrehen. Noch dazu einen, in dem es spukte.

„Hören Sie“, sagte sie frostig, „den Mist können Sie behalten. Ich lege keinen Wert darauf, eine Trollbehausung zu erben.“

„Tsk, tsk“, murmelte Herr Groddner kopfschüttelnd, „Menschen!“

Letzteres hatte er nur undeutlich in seinen Bart gegrummelt. Er packte seine Papiere umständlich zusammen, rutschte von der Sesselkante und verbeugte sich. „Nun, Frau Hellpichler, Sie haben nach unseren Statuten vierzig Tage Bedenkzeit, ob Sie unser Angebot annehmen wollen.“ Er nahm eine Visitenkarte mit giftgrünem Glitzereffekt aus seiner Jackentasche und legte sie auf den Tisch. „Wenn Sie es sich anders überlegen, erreichen Sie mich unter dieser Nummer. Auf Wiedersehen, Frau Hellpichler!“ Damit stolzierte er zur Tür.

Louise trottete hinterher. Sie wollte lieber auf Nummer sicher gehen, dass dieser merkwürdige Besucher die Wohnung auch wirklich verließ.

Auf der Türschwelle drehte sich Herr Groddner noch einmal um. „Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Frau Hellpichler: Sie sind eine der schönsten Frauen, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, und das sind immerhin schon 732 Jahre.“ Nach diesem Kompliment nickte er zum Abschied und ging den Flur entlang Richtung Haustür.